フカ(鱶)とサメ(鮫)は違う魚か?

PIRO4D / Pixabay

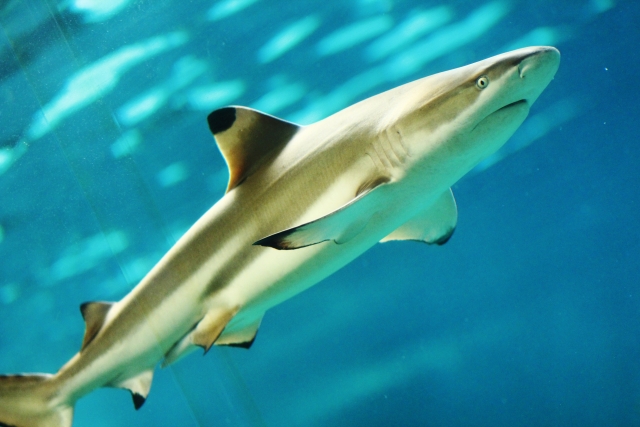

そもそもの疑問点として、このふたつは違う魚なのでしょうか?サメを知らない人はまずいないでしょう。

ですがフカという名前は聞いたことがない人もいるでしょうし、「えっ?!フカが分からない人なんているの?!」とびっくりした人もいるはずです。どうしてそのような差が生まれることになったのでしょうか?

実は同じ魚で呼び方が違うだけ

GraphicMama-team / Pixabay

名前も「鮫」と「鱶」で全然違う字だし、だったら種類も違うんだろう…。と思っている方は多いでしょうが、結論を言ってしまうと、どちらも同じものを指します。

定義上はフカが俗称とされていますが、地方によってはこちらのほうがずっと定着した呼び名になっています。

フカ?サメ?地域によって呼び方が異なる

geralt / Pixabay

具体的な例を挙げると、シュモクザメも地方によってはシュモクブカと呼ばれまています。ホシブカ(ホシザメ)やネズミブカ(ネズミザメ)も同じです。

では、どういう基準で呼称の違いが出ているのかというと、主に東日本と西日本という地域差によるものだということが発見されました。

東日本ではサメと呼ぶのが一般的

motihada / Pixabay

東日本の多くでは、学術通りにサメと呼ばれています。中には大きな個体をフカ呼びする、歯の有無で区別するという説もあるそうですが、この判断はあくまで個人基準の範疇であるため、一般定義には当てはまりません。

地域によってはフカという呼び方を知らない人たちもいますが「フカヒレの”フカ”だよ」と言えば手を叩いて納得してくれます。

西日本ではフカと呼んでいた

kazokuda / Pixabay

西日本、それも四国から九州と、西日本に渡るほどフカという呼称が広まっていきます。料理店などで「ふか料理あります」と掲げている店があるように、鍋料理や刺身など、食材としてもごく一般に周知されています。

現在はサメの方が主流の呼び方ですが「鱶」は古語であり、昔から日本に伝わる伝統ある呼び方なのです。

山陰地方などではワニと呼ぶ地域もあった

Pexels / Pixabay

またサメ(フカ)は「ワニ」と呼ばれることもあります。古語では「和爾」と記され、まぎらわしいですが私たちの知る爬虫類のことではありません。

ご存知の通り、両者のワニは水中で人を襲うことがあるため、混合・誤訳されてしまったのではないかと思われます。知らない人が魚売り場でワニの切り身なんて見つけたらぎょっとしてしまいますね。

なぜフカと呼び、鱶と書かれていたのか?

HeungSoon / Pixabay

呼び方の違い以外にも、なぜ魚偏に養うと書いて「フカ」と読むようになったのかという疑問があります。

ご存知の通り名前には、対象の成り立ちを表す意味が込められているものです。諸説ありますが、いくつか代表的な説をご紹介します。

フカと呼ぶのは深海に棲む魚だから説

Pexels / Pixabay

生息域は浅瀬から深海にまで及びます。海の底、深い場所にいる深海魚をフカミウオ(深見魚)と呼び、そこから取ってフカと呼ぶという説です。

これを考えると水深の浅い場所に住むサメとフカは区別され、別の種類として捉えられていた可能性もあります。

鱶と書くのはサメが子を養う卵胎生の魚だから説

oranda / Pixabay

フカは卵から生まれますが、孵化までの間を胎内で過ごす、卵胎生と呼ばれる形態で繁殖します。

体外受精がほとんどの魚類では、一部の種類にしか見られない珍しい特徴です。そこから取って、魚が子を扶養する=鱶という字があてられた、という説です。

サメの由来は?

HeungSoon / Pixabay

では引き続き、サメの名前はどういう由来なのでしょうか?こちらも色々な説がありますので、ひとつずつ解説していきましょう。

ちなみに漢字では「鮫」、魚偏に交わると書きます。フカの説との相違点にも注目していきましょう。

目が小さいことからくる小目や狭眼からという説

PublicDomainPictures / Pixabay

サメを見てもらえれば分かるように、その体の大きさに対し、目がとても小さい生物です。つまり”小さい(狭い)目”から音を取って、サ(シャ)メ=サメという名前が定着したという説です。

またサメは長い体をくねくね動かし泳ぐため、魚偏に交わると書く「鮫」という漢字があてられたとも言われています。

アイヌ語のシャメからからという説も

実は北海道の民・アイヌ民族にとっても、サメは昔からサメ・またはシャメなどと呼ばれていました。和語(日本語)が伝わったのでは?と思う人もいるでしょうが、アイヌ語に和語が取り入れられることはないため、語源はアイヌではないかという説が有力です。

他にもラッコやトナカイなどがアイヌ語が元になっているとされています。

フカヒレやフカの湯引きなど、料理名の由来

日本各地において、サメは食材としても広く知られています。ヒレ部分を乾燥させ調理する、おなじみのフカヒレ料理から、その身の肉そのものまで、あらゆる調理法で食すことができます。

ちなみにフカヒレは漢字で書くと「鱶鰭」です。メニューが漢字表記だったら少々混乱してしまいそうな画数ですね。

「フカヒレ」は西日本から拡まった

そのため既存のサメ料理と区分され、日本全域で「フカヒレ」という名前で認知されたのです。ちなみに中国語では魚に翅(はね)と書いて魚翅(ユイツー)と総称するとのこと。

「フカの湯引き」は西日本での名称

東日本では聞きなれない人も多いでしょうが、フカの湯引きという料理があります。沸騰した塩水でフカを湯通しし、酢味噌などにつけてきゅうりやわかめと食べるさっぱりとした料理です。

居酒屋でよく提供され、スーパーでも調理済みの状態で販売されていたりします。愛媛県ではフカの湯ざらしとも呼ばれています。

フカ(サメ)は日本では食用としてポピュラー

また上記に紹介した以外には、どんな料理として知られているでしょうか?

よく知っていたというものから、こんなものにも使われていたの?!と驚くようなものまで、活用法は実に幅広く存在しています。日本における隠れた代表食材と言っていいかもしれませんね。

以前は、かまぼこなど練物として使われていた

その身をすりつぶされ、ハンペンやかまぼこなど練り物の材料とされてきました。

近年では低脂質かつ低カロリー、それでいて高タンパクである点が注目され、優良な健康食品として再注目されつつあります。サラダチキンのように、ダイエット食品向きの食材ですね。

中国地方ではワニの刺身が郷土料理として有名

上記にも記しましたが中国地方ではワニ=フカの呼び名です。獲れたてのワニは臭みがまったくなく、刺身で食すと鯛のような淡白な甘みと歯ごたえがあって大変美味なのです。

またネコザメのみが対象ですが、なます(刺身の酢びたし)にする地域もあります。

肝油など健康食品としても馴染み深い

肝油とは、フカを含む一部の魚類の肝臓に含まれる成分です。サプリメントなどの健康食品や、化粧品などに活用されています。

戦後は栄養補助のため給食でドロップが配られた時代もありました。なお次の記事も美味で有名なサメ料理…?と思いきや、まったく異なる魚です。

フカ(サメ)は日本近海に100種以上もいる!

Pexels / Pixabay

これほど日本に馴染み深いフカです。もちろん近隣海域に大変多くの種類が生息しており、その数なんと130種というから驚きです!

また海にだけ住んでいるわけでなく、汽水(海水と淡水の混ざった水質)から川に住むものまで、その生態は多岐にわたります。

JAWSのモデルとなったホホジロザメも生息

世界で最も有名なサメ映画といえばJAWS(ジョーズ)ですが、映画に出てくる凶暴な人食いザメのモデルになったのがホホジロザメです。

世界で最も有名なサメ映画といえばJAWS(ジョーズ)ですが、映画に出てくる凶暴な人食いザメのモデルになったのがホホジロザメです。

南北を回遊するため北海道から沖縄まで広く確認されており、平均的なものでも体長4メートル、体重600キロを超えるという超大型魚類です。なお、巨大サメに関する記事はこちらにもあります。

漁師の網にかかることもしばしば

Quangpraha / Pixabay

その生息域は人間の活動地帯と重複しているため、漁に引っかかってしまうことがあります。そのせいで網を食い破られたり、スクリューに巻き込まれるという事故もまれに発生しています。

狙って獲っているわけではない以上、お互い上手に住み分けていきたいものですが、まだまだ難しいという現状です。

なぜフカ(サメ)は人を襲うのか?

cocoparisienne / Pixabay

水中で人を襲うイメージがとても強いフカですが、そもそも理由もなく他の生き物を襲撃することはありません。